crisis es una actividad rítmica theta o delta de corta duración, generalmente enmascaradas por artefactos musculares. Suelen aparecer durante el sueño. Ver figura 1 y 2.

Por último las epilepsias parietales, caracterizadas por una rápida propagación de la actividad epileptiforme hacia el lóbulo frontal y temporal; y las epilepsias occipitales con una también rápida propagación de las descargas hacia el lóbulo temporal. En las epilepsias parietales y occipitales existen las mismas limitaciones que las comentadas anteriormente en los patrones interictales. (2,20,21)

Estatus epiléptico.

El estatus epiléptico (EE) es una urgencia neurológica que consiste en la recurrencia de crisis epilépticas sin recuperación de la consciencia entre ellas, o la aparición de una crisis epiléptica continúa durante más de 30 minutos. Se puede clasificar en estatus epiléptico generalizado convulsivo y en estatus epiléptico no convulsivo.

El electroencefalograma (EEG) es de gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con sospecha de encontrarse en estatus epiléptico, más aún en el caso del estatus epiléptico no convulsivo. En el EE generalizado convulsivo el EEG pasa por varias fases. Inicialmente aparecen patrones ictales de crisis generalizadas separados por segmentos de fondo con ondas lentas generalizadas. Posteriormente desaparece la actividad lenta entre las crisis dando lugar a la convergencia de las crisis de manera sucesiva. Finalmente aparece la actividad ictal continua propia del estatus epiléptico: patrón continúo de puntas, punta-onda, o polipuntas entremezcladas con ondas lentas rítmicas (1-3 Hz). Esta actividad ictal continua va siendo interrumpida por períodos de atenuación de la actividad eléctrica.

Esta actividad ictal es sustituida por patrones periódicos de descargas epileptiformes generalizadas o lateralizadas, constituidos por puntas, ondas agudas y polipuntas. Estas descargas periódicas pueden permanecer en el electroencefalograma (EEG) durante 3-5 días hasta ser sustituidas por descargas semiperiódicas. Por último, quedará una actividad de fondo lenta de manera continua. (2)

En el estatus epiléptico no convulsivo el EEG puede ser de gran utilidad ya que en muchas ocasiones el paciente presenta como clínica un cuadro confusional sin que se sospeche la presencia de un cuadro epiléptico. En el electroencefalograma (EEG) se pueden distinguir tres patrones principales como son el: 1. Tipo ausencia: descargas de punta-onda lenta a 3 Hz generalizada. 2. Tipo parcial complejo: patrones ictales continuos o recurrentes de origen temporal (actividad rítmica de 4 a 7 Hz en región temporal, que crecen y decrecen en amplitud y frecuencia), frontal (punta-onda generalizada o parasagital sincrónica), occipital o parietal. Y el 3. Tipo parcial simple: descargas epileptiformes a 1Hz que puede desaparecer de manera intermitente (2,28)

Imágenes:

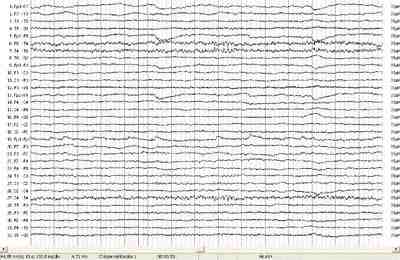

Figura no.1. Se observa trazado con la presentación de paroxismos con incremento de su amplitud y/o su abundancia debido a la maniobra de Hiperventilación, en un electroencefalograma (EEG) realizado con técnica de montaje de 32 canales. (Epilepsia)

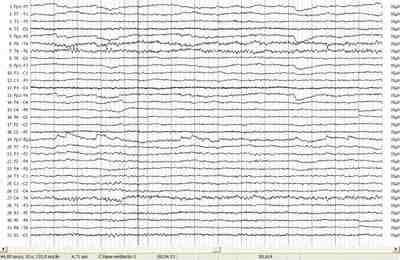

Figura no.2. Se observa trazado con alteraciones ligeras de origen focal en región temporal derecha, en base disrítmica durante la hiperventilación, en un electroencefalograma (EEG) realizado con técnica de montaje de 32 canales. (Epilepsia)

Hallazgos electroencefalográficos en las patologías del sueño.

La patologías del sueño es un campo en enorme expansión en el momento actual, como lo prueba el hecho de que cada vez son más los especialistas que se dedican a la investigación y evaluación de las mismas y que un gran número de pacientes, bien como trastorno primario, o bien como consecuencia de patologías subyacentes, presentan un trastorno o desestructuración del mismo. Son muchas las patologías que se pueden incluir en esta categoría, y en las que una polisomnografía (con registro simultáneo de video, EEG, actividad muscular en piernas u otras zonas, movimientos respiratorios torácicos y abdominales, flujo aéreo nasal y bucal, saturación de oxígeno, entre otros) o un test de latencias múltiples del sueño (consistente en realizar al paciente una serie de siestas diurnas que nos permitan medir la latencia de inicio del sueño, habiéndonos asegurado mediante una polisomnografía previa de que la calidad del sueño la noche anterior ha sido óptima) tienen mucho que aportar para un correcto diagnóstico y posterior enfoque terapéutico del paciente afectado.(22)

Estas patologías, que aparecen clasificadas en la ICSD-231 son las siguientes:

insomnio, trastornos respiratorios (como el síndrome tan frecuente SAOS), hipersomnias (narcolepsia, síndrome de Klein-Levin), trastornos del ritmo circadiano, parasomnias (terrores nocturnos, pesadilla, sonambulismo), trastornos del movimiento relacionados con el sueño (síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos de las piernas, bruxismo), trastornos del sueño asociados a enfermedades médicas (insomnio familiar fatal, reflujo gastroesofágico, fibromialgia, cefaleas, algunas epilepsias que se manifiestan solo o predominantemente durante el sueño.) y las asociadas a enfermedades psiquiátricas.

De todas estas patologías la más común es el insomnio (9). En este trastorno, en principio no estaría indicada de entrada una polisomnografía (PSG) nocturna. Únicamente lo estaría cuando el diagnóstico sea dudoso, cuando se sospeche que el origen real del insomnio es otro trastorno del sueño que impida una buena calidad del mismo (como pueden ser el SAOS o el síndrome de piernas inquietas) o cuando se crea que existe un insomnio que vaya asociado a otra patología del sueño. En la polisomnografía G de un paciente insomne se aprecia un aumento de la latencia del inicio del sueño, así como un sueño nocturno muy desestructurado, con múltiples despertares y microdespertares.(2)

El segundo trastorno más frecuente es el SAOS, en el que además de la clínica, es imprescindible la realización de una polisomnografía para su diagnóstico, y es muy recomendable a la hora del tratamiento el titular la CPAP con un registro polisomnográfico siempre que sea posible. (23)

Otro trastorno del sueño, el síndrome de piernas inquietas (34), tampoco requiere una polisomnografía para su diagnóstico, ya que este ha de ser puramente clínico. Únicamente se recomienda la polisomnografía en caso de duda diagnóstica o de asociación a otro trastorno del sueño (muy común es la coexistencia de SPI con SAOS). En este caso la polisomnografía nos servirá para medir los movimientos periódicos de las extremidades. En cuanto a la narcolepsia, y en concreto en aquella que cursa sin cataplejía, es imprescindible para su diagnóstico un TLMS precedido la noche anterior de una polisomnografía. Precisamente en nuestro centro hemos realizado diversos estudios que avalan la utilidad y ayuda de estas pruebas al diagnóstico de la narcolepsia y otras causas de excesiva somnolencia diurna. (24,25).

En las parasomnias (trastorno de conducta durante el sueño REM, terrores nocturnos, sonambulismo),