(15); sin embargo, llama la atención que hay varios autores que dan otras fechas, que no tienen alguna relación con los acontecimientos dichos; por ejemplo, se citan los siguientes años como fechas del descubrimiento: 1868 (5,16), 1869 (17), 1871 (2,18), 1872 (15,26), 1876 (20), 1878 (21). Incluso, en uno de los textos famosos de Dermatología (3), se dice que el descubrimiento fue hecho en 1847; según acuerdo de la Conferencia Internacional de la Lepra, celebrada en Manila en 1931, el microbio causante de la lepra debe denominarse Mycobacterium leprae (5).

Por otra parte, otros dicen que el descubrimiento lo hizo Hansen en 1878 y que fue en 1879, cuando en la Primera Conferencia Internacional sobre Lepra, dio a conocer la presencia del bacilo en las secreciones nasales (22). En 1961, Charles Shepard obtuvo crecimiento del bacilo inoculándolo en el cojinete plantar del ratón blanco y, en 1971, se logró la multiplicación del bacilo en armadillos de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), en Luisiana (23). La secuencia del genoma del M. Leprae, se obtuvo en 2001 (23,24).

Entre otros investigadores famosos en relación con la lepra, se cuentan los involucrados en la prueba de la lepromina: Kensuke Mitsuda (1919)(*) y José M.M. Fernández, (1938), las aportaciones de ambos, contribuyeron a aumentar el conocimiento de la inmunopatología del padecimiento.

(*) Mitsuda K. On value of skin rection of suspension of leprous nodules. Jpn J Dermatol Urol 1919;19:697–708

(**) Fernández JMM. L’injection de léprolin chez les lépreux. Rev Bras Leprol 1938 dez.;VI(7):85

La lepra y la legislación religiosa católica

Jaime I de Aragón (1208-1276), disolvió su matrimonio (*) con su tercera esposa Teresa Gil de Vidaure ( – 1285), por el pretexto de la lepra, Teresa terminó refugiándose en Valencia, en el Real Monasterio de la Zaidía, de Marxalenes, donde está enterrada (29). En éste caso se considera a la lepra un pretexto no válido pues ya el Papa Alejandro III (1159-1181), en carta al Arzobispo de Cantorbery (c. 1180), había decretado que «…por lo mismo que el marido y la mujer son una misma cosa…mandamos a tu fraternidad por estas letras apostólicas…que los maridos (sigan a) sus mujeres leprosas, y los exhortes con solicitud que se sirvan con marital afecto…Si no obedecieran tu mandato, los excomulgarás» (30).

(*) Aunque no existió el Sacramento como tal, el Papa Clemente IV lo legitimó por haberse consumado la unión.

Conclusiones

La lepra es una enfermedad tan vieja como la misma humanidad, ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia y, ha sido, así mismo, estigmatizada (6); sobre esto último, vale la pena recordar lo relatado por Bertha Gutiérrez Rodilla «En el Día Mundial de la Lepra, que se celebró a finales del mes de enero (2001), los periódicos difundieron la “noticia” de que esta enfermedad iba a cambiar su nombre por el epónimo enfermedad de Hansen, con el único fin de evitar el estigma que esta palabra produce sobre los afectados.

Debe de ser que los políticos y dirigentes de las organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la salud suponen que, cambiando el nombre, conseguirán también cambiar el carácter mutilante de las lesiones que produce y — más importante aún— conseguirán producir un cambio en la mentalidad de la gente, que está absolutamente convencida del elevado grado de contagio de esta enfermedad. Y todo esto, además, sin destinar el dinero que deberían destinar a luchar y vencer de una vez por todas al Mycobacterium leprae.

¿Cabe mayor ingenuidad?…Se sabe que la lepra existía ya en la prehistoria, según la paleopatología ha demostrado, y que ha tenido en su larga historia más de 200 nombres diferentes (mal rojo de Cayena, enfermedad de Crimea, etc.) (20), sin que por ello haya dejado nunca de producir el mismo rechazo social. No parece necesario explicar aquí que no es el término lepra, sino las secuelas deformantes que de ella se derivan, lo que suscita repugnancia y miedo al contagio, condenando a los que la padecen al aislamiento…¿Por qué no vamos poco a poco cambiándole el nombre a todas las enfermedades temidas por la gente? Nuevamente nos encontramos ante esos criterios ideológicos o morales que tratan de resolver problemas imaginarios de nuestro lenguaje científico a base de soluciones que lo único que conseguirán será complicar nuestro ya de por sí intrincado caos terminológico. Es una forma de querer ocultar con un parche lingüístico un triste o abandonado panorama social. Y todo ello por no hacer lo que sería lo realmente correcto: actuar sobre la realidad, no sobre las palabras, mero intermediario entre aquélla y los seres humanos» (25).

Leonardo Zamudio refiere el caso del médico Sadí de Buen, que cuando fue director (1930s.) del último leprosario existente en España, el de Fontilles, en Levante, el cual tenía un muro de 3 Km. para evitar que de ahí se evadieran los enfermos, el doctor de Buen que había sido médico militar colonial en África, abrió las puertas del leprosario y dijo: el que quiera irse a su casa puede hacerlo; cuando la Guerra Civil Española (1936-1939), se le fusiló no por ser de familia republicana, sino, por el pretexto de que: «Éste fue el que soltó a los leprosos» (27).

Iconografía

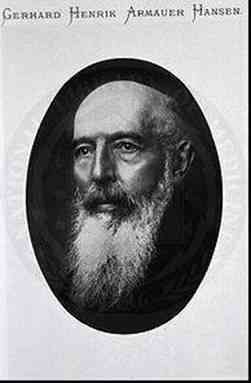

G.H.A. Hansen (1841-1912)