En la tabla 2 se muestran las principales causas de morbilidad de los nacidos con peso menor de 1500 gramos en el periodo de estudio. El 75% de estos recién nacidos presentó algún tipo de morbilidad, incluso en un mismo recién nacido se presentaron varias entidades nosológicas. Solo 42 de estos neonatos tan vulnerables no padecieron ninguna enfermedad durante su evolución inicial.

Fuente: Tabla anexo 3

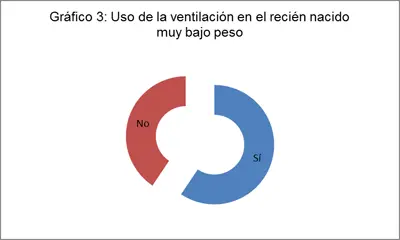

El gráfico 3 muestra la necesidad de asistencia respiratoria que presentaron los recién nacidos menores de 1500 gramos donde se observa que un total de 98 pacientes fue tributario de asistencia respiratoria mecánica.

Tabla 4: Distribución de los recién nacidos muy bajo peso según estado al egreso y grupo de pesos. 2013.

| Estado al egreso | <1000 gramos | 1000- 1249 gramos | 1250-1499 gramos | Total | ||||

| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |

| Vivos | 12 | 11,6 | 33 | 32,1 | 58 | 56,3 | 103 | 62,4 |

| Fallecidos | 31 | 50,0 | 24 | 38,7 | 7 | 11,3 | 62 | 37,6 |

Fuente: Historias clínicas del Servicio de Neonatología.

De un total de 165 recién nacidos muy bajo peso sobrevivieron 103 pacientes para un 62,4% de supervivencia. Los recién nacidos que fallecen más frecuentemente son los de menor peso con un 50% de fallecimientos para el grupo de peso de menos de 1000 gramos.

Discusión de los resultados

Los recién nacidos pretérminos de muy bajo peso representan un bajísimo porcentaje de todos los nacimientos; sin embargo, su contribución a la mortalidad infantil es muy alta, del 20 al 50 % de todos los que fallecen antes del año de vida [11-16].

La incidencia de muy bajo peso al nacer (< 1 500 gramos) varía de 0.6 a 3% de todos los nacimientos. Este grupo de niños según diferentes publicaciones, comprenden alrededor del 1% al 2% de los nacidos vivos. En EEUU es 1,93%. En Europa se describe tasas tan bajas como 0,04 en Luxemburgo y la más alta de 1,22 en UK y en España. El proyecto MOSAIC que incluye diez países europeos informa una incidencia promedio de 0,9% con un rango de 0,76 a 1,3% [1-3]. El Servicio de Salud de Chile en su informe técnico del año 2008, da una incidencia del 0,99%, de recién nacidos menores de 32 semanas [4].

En Chile, los recién nacidos prematuros de muy bajo peso son responsable aproximadamente de 25 a 30% de la mortalidad infantil y del 50 a 70% de la mortalidad neonatal [1-4].

Estos resultados son similares a los del presente estudio aunque en las regiones más desarrolladas la incidencia del pretérmino extremo es mayor.

González Cabello y cols encontraron en su estudio una edad gestacional promedio de 30 semanas; similares resultados son los reportados por Santamaría en México y Acevedo en Santiago de Cuba. En estudios en Costa Rica se encontró también predominio de edad gestacional alrededor de 30 semanas, esto no coincide con esta investigación [12,21].

Similar a los hallazgos de la investigación es referido por la Revista Médica Herediana (Lima 2006). La edad gestacional predominante fue de 31-33 semanas, a diferencia de otros estudios realizados donde la edad gestacional predominante fue de 28-30 semanas [6].

Alrededor del 50 % de los recién nacidos con un peso menor a 1500 gramos nacen entre las 29 y 32 semanas (Domínguez, 1999; Valdez, 2003), antes de las 28 semanas es menor el número de partos en Cuba.

La autora opina que no se ha alcanzado un desarrollo eficiente de la atención prenatal, además, aún no se detectan tempranamente los factores de riesgo, ni se actúa sobre estos precozmente para evitar que cada día nazcan niños con estas edades gestacionales [35].

González Cabello y cols. encontraron en su estudio un peso promedio de 1100 gramos; similares resultados son los reportados por Santamaría en México y Acevedo en Santiago de Cuba, lo que resultó en un peso inferior al de la presente investigación. Estudios en Costa Rica encontraron también el grupo de peso más frecuente entre 1250 y 1499 y coincide con esta investigación en cuanto al grupo de peso [9,12,21].

A nivel mundial cuando se analiza el peso de los recién nacidos se le atribuye múltiples factores que lo modifican, tales como biológicos, ambientales, el sexo es un factor determinante ya que pueden existir diferencias como promedio de 200 gramos del sexo femenino inferior al masculino; por otra parte, se encuentra los factores raciales, la raza negra tiene un peso inferior respecto a la blanca, geográficos-climáticos en los que influyen las regiones frías, las estaciones del año donde el mayor peso se observa en el invierno respecto al verano, los estados socioeconómicos riqueza versus pobreza este último con peso inferior; entre otros de tipo genéticos[12,21].

El predominio del sexo masculino encontrado coincide con los reportes de otros autores, pues la literatura médica señala que muchas de las afecciones frecuentes en este tipo de niños tienen lugar en este sexo. Sin embargo, algunos autores reportan un predominio de ingresos de niños del sexo femenino [5,9,12,21].

Se ha observado una relación entre mayor morbilidad y mortalidad del sexo masculino respecto al femenino; esto es una tendencia mundial ya que el sexo femenino es un factor protector [12,21].Similares resultados lo refiere Cárdena Rivero e Izquierdo en el Hospital Docente Gineco-obstétrico de Guanabacoa [33].

La mejor vía del parto es tema aún debatido y así existen autores que apoyan la vía vaginal, mientras otros, defienden la práctica de la cesárea [12,21,33].

La práctica de la cesárea mejora el pronóstico de la asfixia, los pacientes extraídos por esa vía en la casuística de Manotas presentaron índices de Apgar significativamente mayores que los por vía natural [10].

En la mayoría de los estudios se encontró que la vía del parto fue en el mayor porcentaje la cesárea y la supervivencia fue mayor en este grupo, lo que difiere del presente trabajo.

Muchos autores plantean que la vía del parto es importante en los niños inmaduros, para prevenir el trauma del parto; sin embargo, otros plantean que no existe relación entre la supervivencia y la vía del parto en el estudio de sus casos. Distintos estudios demuestran que la operación cesárea realizada electivamente no influiría en el resultado perinatal, excepto cuando no se asocia a trabajo de parto [10,12,21].

La literatura le atribuye como principales factores desencadenantes de su morbilidad la inmadurez biológica, que lleva implícito mayor susceptibilidad a la infección, inestabilidad metabólica e inmadurez vascular, que lo hacen vulnerables a las infecciones, hiperbilirrubinemia y enfriamiento; así como, a la anemia y hemorragia interventricular y/o periventricular [12,13].

La principal patología que contribuyó a la mortalidad de este grupo poblacional en el estudio fue la enfermedad de la membrana hialina con 35,7% de los casos, seguida por las alteraciones metabólicas y la hemorragia intraventricular.