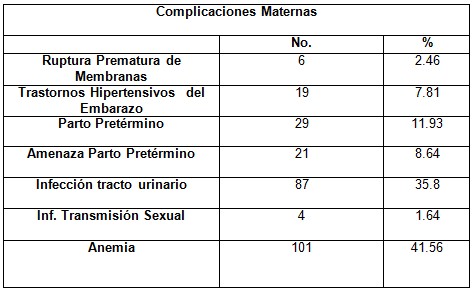

Cuadro 7: Complicaciones Obstétricas

Fuente: Archivos de historias medicas Servicio Perinatología y Hospital Dr. Adolfo Prince Lara (HAPL)

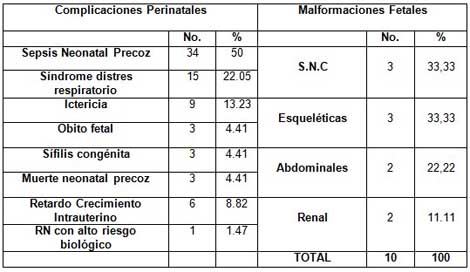

Entre las complicaciones perinatales, se puede evidenciar que la sepsis neonatal precoz (SNP), el síndrome de distress respiratorio y la ictericia neonatal no inmune fueron las alteraciones más frecuentemente presentadas por los neonatos en 50%, 22.05% y 13.23% respectivamente. La incidencia de malformaciones en el Servicio de Perinatología es del 4%. La incidencia de malformaciones fetales en esta serie correspondió al 3,4% y se observo una proporción entre las del Sistema nerviosos Central y las esqueléticas con 33.33% cada una, seguidas de las abdominales en un 22.22%. Hubo 3 muertes neonatales precoces (los 3 por complicaciones propias a la prematuridad y entre ellos uno con malformación de pared abdominal) y 5 óbitos fetales No hubo muertes maternas (Cuadro 8).

Cuadro 8: Complicaciones Perinatales y Malformaciones

Hubo 3 muertes neonatales precoces y 5 óbitos Fetales.

Fuente: Archivos de historias medicas Servicio Perinatología y Hospital Dr. Adolfo Prince Lara (HAPL)

DISCUSIÓN

La población de adolescente representa el 20% a nivel mundial, con una distribución 1:1. En las Américas para el año 2.000, la población enmarcada en esta entidad se estimaba en el orden de los 155 millones, con una proyección de 165 millones para el 2.025 (13). En nuestro país, se ha evidenciado un incremento de esta parte de la población, lo que puede evidenciarse a través de diversas publicaciones nacionales entre las décadas de los años 60 al 2000, en la cual observamos incidencias in crescendo qué oscilan entre 2,56 por mil reportado por Castellanos y col. en el año 1.969 hasta 16% reportado por Agüero y Avilan en el 2.001 (14-22), coincidiendo la presente investigación que reporta el 16,46%.

En cuanto al grupo etáreo, el grupo de las adolescentes tardías fue el que obtuvo mayor registro de embarazos en un 60.8% (177), similar a lo referido por Monterrosa-Castro y Uzcategui quienes en sus respectivas investigaciones observaron mayoría de casos de embarazos en este grupo (23,24).

Según diversas publicaciones (18,20-22), es importante destacar que la gran proporción de las adolescentes embarazadas eran primigestas. Dado a su edad el primer embarazo plantea riesgos específicos que se suman a los derivados de la inmadurez fisiológica en la gestante adolescente. El presente estudio reporta que el 73.7% eran primigestas seguido de un 26,20% de embarazos repetidos. Partiendo del principio de que el embarazo en adolescente representa un riesgo elevado, tanto biológico, económico, sociocultural, educativo, etc., se debe hacer hincapié en la inserción de este grupo y su pareja a los programas de planificación familiar (Cuadro 1).

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo o subempleo por tener bajo nivel de instrucción, fracaso en la relación con la pareja e ingresos inferiores de por vida. Esto contribuye a perpetuar de por vida el ciclo de la pobreza y la feminización de la misma (10).

Gracias a las políticas de mejoramiento de la educación en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, han mejorado el acceso a la educación básica, para este grupo, siendo del 60% en países como Bolivia, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Trinidad y Tobago al menos tienen siete años de educación básica, aunque aun distante del 75% en los países desarrollados (25). Esta investigación concuerda con los resultados de las referencias de los autores citados con anterioridad, ya que se evidencia que el nivel educativo alcanzado por las adolescentes de esta serie era dentro de la educación básica (Cuadro 2).

Por otra parte, con respecto al estado civil según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un número significativo de adolescentes mujeres están casadas o en unión. Entre el 18% (Perú), 38% (El Salvador) y 34% (Trinidad y Tobago), de las adolescentes están casadas a los 18 años (13), cifras similares a las reportadas por Suárez y col. (15) quienes en el año 1970 reportan una incidencia del 50.75% de adolescentes casadas. Esto difiere de lo reportado por Morales y col. (16), quienes en un estudio de un quinquenio realizado en el Hospital Central de Valencia evidencian que las pacientes adolescentes tenían status de soltería con una incidencia del 59.77%. Kizer et al (20), en la Maternidad concepción Palacios coinciden y reportan una incidencia del 76.41% de embarazos en adolescentes solteras. En la presente investigación se reporta una alta incidencia de soltería entre las adolescentes reportándose en más del 90%. (Cuadro 2).

En las adolescentes, el mayor riesgo comparativo observado no parece ser debido tanto a las especiales condiciones fisiológicas, sino más bien, a las variables socioculturales y a las condiciones de cuidado y atención medica que se les proporcione. Es frecuente que estos embarazos se presenten como un evento no deseado o no planificado, producto de una relación débil de pareja, lo que determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, por temor a la reacción del grupo familiar, lo que provoca un control prenatal tardío o insuficiente (26). La mayoría de las publicaciones y literatura tanto Nacionales como Internacionales, refieren que las embarazadas adolescentes no acuden a control prenatal, pero contrario a esta afirmación se observa en la presente investigación, que las pacientes si realizaron un adecuado control prenatal (5 o +). Esto pudiera explicarse en primera instancia a la instauración del Programa de atención a la embarazada adolescente (PASAE) a mediados del año 2005 en el Hospital Dr. Adolfo Prince Lara (HAPL), el cual tiene como objetivos la promoción de la salud y prevención primaria y secundaria de embarazos y de infecciones de trasmisión sexual y asistencia para la adolescente embarazada, su pareja y su hijo. Este programa cuenta con la asistencia de médicos especialistas en Obstetricia y con residentes de Perinatología. En segundo término, el Servicio de Perinatología del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara (HAPL), es centro de referencia de III nivel, que recibe pacientes tanto hospitalarias como de centros cercanos de atención primaria, y entre la normativa de atención, se orienta a las pacientes a seguir en control prenatal.

Balestena (27), en su trabajo sobre el impacto de la menarquia en los resultados maternos y perinatales en la adolescencia señala que la disminución de la misma es un factor que determina la aparición de conductas de riesgo, lo cual provoca que la vida sexual comience en edades más tempranas. En este mismo orden de ideas, Peláez (26) refiere que el embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquia, y que los embarazos que se inician en los primeros 5 años postmenarquia, adquieren especial prioridad por los mayores riesgos maternos y perinatales. En los resultados del presente trabajo, se observa que, entre la media de la menarquia y la sexarquia, el tiempo transcurrido es menor a cinco años, lo que implica el riesgo de la adolescente de quedar embarazada (Cuadro 3).

El aumento del peso materno al momento del parto es un determinante importante del crecimiento fetal. Un aumento discreto es indeseable por su relación con niños de bajo peso al nacer; un aumento exagerado también preocupa, por las complicaciones que acompañan a los fetos muy grandes.

Esto es importante debido a que el peso al nacer es el parámetro que más se relaciona con la supervivencia, el crecimiento antropométrico y el desarrollo mental ulterior del recién nacido, es decir con la morbilidad y mortalidad neonatal, es por esto la suma importancia de evaluar el estado nutricional de la embarazada (28). Se determino el Índice de Masa Corporal (Peso: Talla 2), para evaluación del estado nutricional de la gestante observando que a pesar de que la institución atiende a estratos socioeconómicos de bajos recursos, el 58.83% de las embarazadas adolescentes tuvieron peso normal y el 43.44% se encontraban por encima de la norma (sobrepeso, obesidad 1, obesidad moderada y severa). Estos resultados coinciden con los de Faneite y col. quienes concluyen que las embarazadas a pesar de sus condiciones precarias socioeconómicas y alimentación deficiente presentan un nivel adecuado de nutrición (29). (Cuadro 4)

La incidencia de la operación cesárea para toda la población, incluyendo todos los grupos etáreos, se ha ido incrementando todos los años. Uzcategui et al. (24), en el trabajo titulado Cesáreas en Adolescentes publicado en 1987, reporta una incidencia del 18,47% con el 84,08% de embarazos a término. Así mismo, Ahued et al (30), en 2.001 realizo una investigación en 899 adolescentes menores de 16 años, reportando una incidencia de cesáreas de 45,3% en este grupo. Para el 2.007, Monterrosa et al (23), señalan una incidencia de cesáreas del 51.2%. En la presente serie, la cesárea estuvo representada por el 49.82% seguido del parto vaginal en un 46.36% y la mayoría tuvieron embarazos a término. En conocimiento de que la adolescencia no es un factor indicativo para la cesárea, el Servicio de perinatología del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara, es un centro de remisión y aceptación de gestantes de mayor riesgo, por lo que la indicación estaría dada preponderantemente por el riesgo materno-fetal.

En relación al producto de las adolescentes embarazadas en esta serie, el 81,65% de los neonatos tuvieron pesos entre 2.500 a 4000 Cabe destacar que el bajo peso al nacer (BPN), correspondió el 16,84%. Diversos autores han relacionado a la adolescencia como factor de riesgo para tener productos con pesos bajos para la edad gestacional (31-37). El resultado neonatal fue satisfactorio en el 75.89% de los casos con puntuación del APGAR al minuto mayor de 7 puntos en el 87,4% (Cuadro 6).

Peláez (26) refiere que de forma global se describe mayor morbilidad en la gestación de la adolescente, en tanto que de forma reducida se puede clasificar por periodos del embarazo. En la primera mitad se destacan el aborto, la anemia, las infecciones urinarias y la bacteriuria asintomática; en la segunda mitad los cuadros hipertensivos, las hemorragias asociadas con afecciones placentarias, parto prematuro y la ruptura prematura de membranas (RPM). La alta incidencia de anemia puede ser multifactorial siendo frecuente en los países subdesarrollados.

En la presente serie, la anemia correspondió al 41.6%, seguido de la esfera de las vías urinarias que fue de 35.8%. En el mismo orden de ideas, Ulanowicz (38) en el 2006, en su trabajo acerca de Riegos del embarazo adolescente, comenta que la infección urinaria sea la responsable de la alta incidencia del parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas (RPM) y el parto pretérmino siendo coincidente con López Bernal (39) y Faneite et al (40), quienes incluyen entre los posibles factores del parto pretérmino a factores demográfico-sociales, Infecciosos, placentarios, etc. La Amenaza de Parto Pretérmino (APP) y el parto pretérmino represento en esta serie el 20.57%. Por otra parte, aunque la adolescencia es un factor de riesgo para desarrollar trastornos hipertensivos (THE) del embarazo como la Preeclampsia-Eclampsia, todavía no existe una explicación satisfactoria de la relación preeclampsia-eclampsia y adolescentes. (41-43). En su trabajo acerca del embarazo en adolescentes en la República de Panamá, una muestra de 125 adolescente Vigil De Gracia (44), encontró que los trastornos hipertensivos (THE) fue una de las complicaciones más frecuentemente encontrada en un 16.1%. Uzcategui (45) refiere una incidencia del 8.8% en una serie de embarazadas precoces, siendo la segunda causa entre estas en el año 1997. Los trastornos hipertensivos del embarazo fue la cuarta causa en importancia de complicación obstétrica en un 7.81%, pudiendo inferir a que debido al control de las adolescentes embarazadas por un servicio especializado de tercer nivel, se pudiera estar disminuyendo la morbilidad en este sector de la población.

Con respecto a las infecciones de trasmisión sexual (ITS), tres casos presentaron VDRL reactivo y un caso presento riesgo biológico aumentado: VIH positivo (confirmados por procedimientos inmunológicos).

Haciendo referencia a los estados perinatales y neonatales, la morbilidad en los neonatos estuvo presente en uno de cada cinco, encontrando como patologías más frecuentes la sepsis, el síndrome de distres respiratorio, la ictericia neonatal no inmune y el RCIU coincidiendo estos resultados con los encontrados por Colmenares et al (37), quienes reportan incidencias del 39,25%, para SDR, 22,43% para Sepsis, 11,21% para ictericia no inmune y 10,28% para RCIU, en RN de bajo peso. Similares resultados fueron obtenidos por Manrique et al. En recién nacidos productos de partos pretérmino (46).

Se ha reportado que las malformaciones congénitas son más frecuentes en hijos de madres adolescentes, especialmente las del sistema nervioso central (47). Sosa Olavaria (48) en su obra Ultrasonografía y Clínica Embrio Fetal refiere que son pocas las malformaciones que pueden ser detectadas de manera precoz y no precisamente por falla de la técnica sino porque las mismas a nivel ultrasonográfico de la mayoría de las anomalías se hacen evidentes durante el segundo y tercer trimestre. Con respecto a las malformaciones del sistema nervioso central, el autor reporta una incidencia del 44.2% del total de malformaciones evaluadas en II y III trimestre. En el servicio de Perinatología, del hospital Dr. Adolfo Prince Lara, se reporta una prevalencia del 4% de malformaciones y de estas el 25% correspondió a adolescentes. En esta serie se observa que 10 casos presentaban alguna malformación, lo que representaría el 3,44%.

Evaluando la mortalidad perinatal, se deben citar los trabajos de Faneite (49), quien en un análisis quinquenal de 30 años (1969-1998) refiere un aumento en la tasa de mortalidad perinatal general. En otro estudio señala que el mayor riesgo lo presentan las adolescentes (50) y en cuanto a la mortalidad neonatal, ésta predomina en pacientes de 24 años y menos (51) e independientemente de la paridad (52).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para concluir, se puede afirmar que son numerosos los argumentos para decir que el embarazo en la adolescencia se comporta como de riesgo elevado, por lo que se hace necesario el desarrollo de políticas serias de salud, y sobre todo de educación sexual y sanitaria que se encaminen a la reducción de las tasas de embarazos en este grupo etáreo, lo que garantizara un mejor pronostico de vida, tanto para la madre como para su descendencia y una repercusión positiva en el desarrollo futuro de la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Luengo CX. Definición y características de la adolescencia. Embarazo en Adolescentes Diagnostico, 1991. Santiago de Chile: ERNAM UNICEF, 1992.

2. Ruoti M, Ruoti A, et al. Sexualidad y embarazo en adolescentes. Instituto de Investigaciones de Ciencias de Salud. Paraguay: Universidad de Asunción, 1992.

3. Molina R, Sandoval J, Luengo X. Adolescencia y embarazo. En: Pérez Sánchez A, Donoso Sira E, editores. Obstetricia. 3a ED Santiago, Chile: Editorial Mediterráneo; 1999. p. 245-256.

4. Cedillo D, Nataly S, Dellan J, Merlo J. Estado nutricional de las adolescentes embarazadas: relación con el crecimiento fetal. Rev Obstet Ginecol Venez, dic.2.006; 6(4): 233-40

5. González F, Brito M, Maneiro P. El embarazo en adolescentes: Un problema de alto riesgo obstétrico. Rev Obstet Ginecol Venez 1997; 57(1):13.7.

6. Faneite P, Montenegro B, Lázaro A, Gonzáles X. Estudio de la incidencia del embarazo de riesgo y su repercusión Peri natal. Rev Obstet Ginecol Venez 1983; 43(3):123-30.

7. López Gómez. JR. El embarazo en la Adolescente. En: José Ramón López Gómez, Cira Bracho de López. Salud del Adolescente. Universidad de Carabobo 1997.p. 1161-70

8. Pelaez M. Adolescente Embarazada: Características y Riesgo. Rev Cubana Obstet Ginecol 1997; 23 (1): 13-17

9. Carrera JM, Mallafre J, Serra B. Embarazo en edades extremas. En: Carrera JM, Mallafre J, Serra B editores. Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal del Instituto Universitario DEXEUS. Edit MASSON 4ta edición 2006

10. Romero I, Maddaleno M, Silber T; Munist M. Embarazo en la Adolescencia. En: Silber T, Munist M, Maddaleno M, Suarez E. editores Manual de Medicina de la Adolescencia. OPS 1992.p.473-518

11. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. INE 2.005. Tasa de fecundidad Corregida por grupos de edad de la madre. 1.994-2.003 htpp: // www.ine.gov.ve/ registros vitales.

12. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. INE Población femenina, según entidad federal, 2.005-2.015. htpp: //

www.ine.gov.ve/poblacion

13. Schutt-Aine J,Maddaleno M. Situation of Youth in the Americas. Sexual Health and Development of Adolescents and Youth in the Americas: Program and Policy Implications. Pan American Health Organization 2.003.p.6-10

14. Castellanos R, Agüero O, Franco G, Moreno LF. Estudio sobre mil madres adolescentes menores de 15 años. Rev Obstet Ginecol Venez, 29:65 1969.

15. Suarez D, Laguna E, Faria N, Neumann G. Nuestra Gestante Joven. Rev Obstet Ginecol Venez 1970; 30 (2): 205-15

16. Morales P, Arcay Sola A, Ecarri R. Primiparidad precoz. Rev Obstet Ginecol Venez 1970; 30 (2):225-42.

17. Monroy T, Vargas A. La Gestante Joven. Rev Obstet Ginecol Venez. 1.970; 30 (2):217-23

18. Cudemus M, Faneite P. Gestaciones Juveniles. Rev Obstet Ginecol Venez 1971; 31(4):427-37

19. Szczedrin W. Estudio de la Embarazada Adolescente. Rev Obstet Ginecol Venez 1.975; 35(1):25-36

20. Kizer S, Cabrera C, Solórzano E. Frecuencia del Embarazo en las Adolescentes. Rev Obstet Ginecol Venez 1.989; 49(1): 5-7

21. Arechavaleta H, Uzcategui O, Miranda M, Soto J, Vidal J, Flores R et al. Embarazo de Adolescentes. Rev Obstet Ginecol Venez 1.985; 66(2):89-91

22. Agüero O, Avilan J. Edad, paridad, embarazo y parto. Rev Obstet Ginecol Venez 2001; 61(3):147-52

23. Monterrosa Castro A, Martinez M. Partos Vaginales y cesáreas en adolescentes: comportamiento entre 1993 y 2005. Hospital Maternidad Rafael Calvo, Cartagena (Colombia) Rev Colomb Obstet Ginecol 2007; 58(2).p. falta

24. Uzcategui O, Vidal J, Villalobos A, Arechavaleta H, Arias G, Miranda M et al. Cesáreas en Adolescentes (1976 – 1984). Rev Obstet Ginecol Venez 1987; 47(2):79-81

25. Camacho A. Perfil de Salud Sexual y Reproductiva de los y las adolescentes y Jóvenes de América Latina y el Caribe: revisión bibliográfica, 1988-1.998 Serie OPS/FNUAP 2000.

26. Pelaez M. Adolescente Embarazada: características y riesgos. Rev Cubana Obstet Ginecol 1997; 23(1):13-17

27. Balestena J, Balestena S. Impacto de la menarquia en los resultados maternos perinatales en la adolescencia. Rev Cubana Obstet Ginecol 2005; 31(1):1-6 Disponible

http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol31_1_05/gin02105.htm.

28. Cedillo N, Dellan J, Toro M. Estado Nutricional de las adolescentes embarazadas: relación con el crecimiento fetal. Rev Obstet Ginecol Venez 2006; 66(4):233-40

29. Faneite P, Rivera C, Gonzáles M, Faneite J, Gómez R, Álvarez L et al. Estudio nutricional de la embarazada y su neonato. Rev Obstet Ginecol Venez. 2003; 63():67-74

30. Ahued J, Lira J, Simon L. La adolescente Embarazada. Un problema de Salud Publica. Cir Ciruj 2001; 69(6):300-03. Disponible en: http://scielo-mx-bvs.br/scielo.pp?script=sci_arttext&pid

31. Bojanini J, Gomez J. Resultados obstétricos y Perinatales en adolescentes. Rev Colomb Obstet Ginecol 2004;55(2):114-21

32. Lopez-Gomez J, Bracho C, Gonzales R. Estudio comparativo de morbimortalidad materno fetal en adolescentes y sus hijos. Controladas y no controladas en el Programa de Prevención y asistencia de Embarazo en Adolescentes (PASAE) Valencia, Clemente edtores C.A; 1993-1994

33. Lezcano S, Vallejo M, Sodero H. Características del recién nacido en madres adolescentes. Revista de Posgrado de la VI cátedra de Medicina [Serie en Internet] 2005; 149:6-8. Disponible

http://med.unne.edu.ar/reista/revista 149/emb_adolescencia.htm

34. Rodríguez P, Hernández J, Reyes A. Bajo peso al nacer. Algunos factores asociados a la madre. Rev Cubana Obstet Ginecol 2005; 31(1). Disponible

http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol31_1_05/gin05105.htm.

35. Martínez E, Duque B, Herrera R, Cofre E. Análisis de la incidencia de recién nacidos de bajo peso en adolescentes embarazadas. Rev Chil Obstet Ginecol 1987; 52(1):84-88

36. Faneite P, Linares M, Faneite J, Marti A, Gonzales M, Rivera C. Bajo peso al nacer: Importancia. Rev Obstet Ginecol Venez 2006;66(3):139-143

37. Colmenares B, Vilela O, Silva D, Rivas M. Morbimortalidad en recién nacidos de bajo peso de madres adolescentes. Portales Médicos. Vol. IV. Numero 5 – Abril 2009. Disponible:

http://wwwportalesmedicos.com/publicaciones/articles/1433/2/morbimortalidad-en-recien-nacidos-de-bajo-peso-de-madres-adolescentes.

38. Ulanowicz M, Parra K, Wendler E. Riesgos en el Embaraz Adolescente. Revista de Postgrado de la VI Cátedra de Medicina [Serie en Internet] 2006; 153:13-17. Disponible

http://med.unne.edu.ar/revista/revista153/4_153.htm

39. Lopez Bernal A. Causas del inicio del parto prematuro. En: L. Cabero Roura. Parto Prematuro. 1era edición. Madrid: Editorial Panamericana; 2006.p.33-45

40. Faneite P, Gomez R, Guinand M, Faneite J, Manzano M, Marti A et al. Amenaza de parto pretérmino e infección urinaria. Rev Obstet Ginecol Venez 2006; 66(1):1-5

41. Teppa A, Teran D. Factores de riesgo asociado con la Preeclampsia. Rev Obstet Ginecol Venez 2001; 61(1):49-56

42. Lopez Gomez J, Rivas M, Alvarado S, Silva D, Carpeta D. Síndrome HELLP en la Maternidad del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara. Rev Obstet Ginecol Venez 2001; 61(2):77-81

43. Rivas M, Lopez Gomez JR, Silva D, Carpeta D, Colmenares B, Rojas J. Induced hipertensión by severe pregnancy at the maternity unit of “Dr Adolfo Prince Lara” Hospital 1998-1999. J Perinatal Med 2001; 29(1): 607-608.

44. Vigil De Gracia P, Arias T, Lezcano G, Caballero L, Chong J, Mendieta A. et al. Embarazo en adolescentes en la República de Panamá. Rev Obstet Ginecol Venez 2007; 67(2):73-78

45. Uzcategui O. Embarazo en la Adolescente precoz. Rev Obstet Ginecol Venez 1997; 57(1):29-35

46. Manrique R, Rivero A, Ortuño M, Rivas M, Cardozo R, Guevara H. Parto pretermino en adolescentes. Rev Obstet Ginecol Venez 2008;68(3):144-149

47. Issler J. Embarazo en la Adolescencia. Revista de postgrado de la Cátedra VI Medica [Serie en Internet] 2001; 107:11-23. Disponible en:

http://med.unne.edu.ar/revista 107/emb_adolescencia.htm

48. Sosa Olavaria A. Diagnostico precoz de Ciemopatías. En: Ultrasonografía y clínica Embrio Fetal 2da Editorial TATUM 2002 2da ed.p.31-44

49. Faneite P. Mortalidad Perinatal. Análisis quinquenal de 30 años (1969-1998) Rev Obstet Ginecol Venez 2000;60:23-25

50. Faneite P, Gonzales M, Faneite J, Menezes W, Alvares L, Linares M. et al. Actualidad en mortalidad fetal. Rev Obstet Ginecol Venez 2004;64(2):77-82

51. Faneite P, Linares M, Gomez R, Sablone S, Guedez J, Gonzales M. Mortalidad Neonatal: Gran reto. Rev Obstet Ginecol Venez 2004;64(3):129-132

52. Faneite P. Situación Perinatal. En: Evaluación de la Salud fetal. Caracas Editorial Italgráfica 1.992